曽明 航隊員からのおたより(更新日:2024/12/24)

三津野 真澄 隊員からのおたより(更新日:2024/12/04)

「世界国別料理ランキング」にみる、エクアドルの食と人々の考え方

派遣年次 2023年第2次

派遣国・地域 エクアドル・ピチンチャ県

派遣先 カヤンベ・コカ国立公園

職種 環境教育

みなさま、こんにちは。

南米エクアドル共和国カヤンベ市に海外協力隊員として派遣中の三津野真澄です。

しばらく前に発表された「世界国別料理ランキング」、ここエクアドルでは大変話題を呼んでいました。第48位にランキングされたことで国民は怒ったり残念がったり。

「こんなに美味しいエクアドル料理をちゃんと発信しないから評価されなかったんだ」と、観光省への抗議も殺到したそうです。

(※)ランキングは以下のURLよりご確認いただけます。

https://www.tasteatlas.com/tasteatlas-awards-23-24

例えばこんな声が。

「コロンビアが28位なのは許されない!」

エクアドル人は隣国コロンビアにちょっとした(かなりの)ライバル心を持っています。

「辛いだけのメキシコが7位とは審査員は味がわかっちゃいない!」

エクアドル人は概して辛い料理を好みません。(私的にはもう少し胡椒が効いているといいのに。)

「アメリカが16位?ハンバーガーしか食べない連中なのに!」

でもエクアドルでも結構マックは人気ですが・・・。

「5位の中国、蝙蝠やら訳のわからないものを食べたせいでコロナが世界中に流行ったんだ!」

こちらでもコロナで大勢の方が亡くなったのは確かな事実ですが・・・。そしてエクアドルでもCuy(クイ、テンジクネズミの一種)も食べるし、豚の頭も山羊の舌も人気だけど。道端ではいろいろな部位の肉を焼いて売っています。)

「こんなに美味しい食材に恵まれたエクアドル、5位以内には入るべき」

確かに果物、野菜、豆は豊富で、市場の果物売り場では見事な陳列の見学ができます。ただ正直言うと、もう少し料理に工夫があってもいいかな。すべての料理は一皿に盛り付けられ、器の美しさとか盛り付けの美しさとかを味わう文化はありません。

「貧相なペルーが11位とは!セビッチェが有名だけど、酸っぱいだけの魚料理じゃないか」

こちらで魚料理といえば、フライがほとんど。(写真のお皿からはみ出ているのはテラピアのフライ)

「肉しか食べないアルゼンチンが14位、ワイン呑んで国中酔っぱらっているチリが24位とは解せないよ」

南米諸国に対するエクアドル人の気持ちが分かって、実に面白いです。

当分の間、このランキングは話のタネになりそうです (^^♪

山崎 隆之介隊員からのおたより(更新日:2024/11/20)

派遣年次 2023 年第 4 次

派遣国・地域 マラウイ・ブランタイヤ県

派遣先 ブランタイヤ水公社

職種 水質検査

Moni ! Muli bwanji ? モニ!ムリヴァンジ?

(こんにちは!元気ですか?)

マラウイ派遣の山崎隆之介です!

活動の方がばたばたしており、長らく更新できていませんでした。

そこで今回は、私の活動について簡単に説明していこうと思っています!

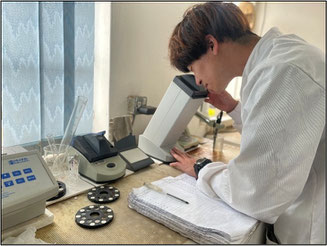

私は水質検査の職種でマラウイに派遣されており、ブランタイヤウォーターボード(通称 BWB)のラボラトリー内で主に活動しております。

上の画像のような感じで、日々ブランタイヤ内の水質を同僚たちと協力しながらチェックしております。

ここ 1,2 ヶ月はダムの水が足りない影響でなかなか思うような活動ができずもどかしい日々が続いています。しかし、私の活動はこういった海外の環境と隣り合わせでやっていかなくちゃいけないんだなとも強く感じさせられました。

これからはマラウイも雨季に入っていくため、私も本領発揮していこうと思ってます!

また、水質検査の活動と並行して、マラウイに野球を普及する活動も個人的に行っています。

石川県青年海外協力隊を支援する会の方たちにもいろいろサポートをしていただいたお陰で、先日マラウ

イ野球協会(Malawi Baseball Association)を設立することができました。

これも私 1 人の力ではどうすることもできなかったと思っていて、まわりの携わっていただいた方々に本当

に感謝しています。

まだ、具体的な活動等は行うことはできていないのですが、今年中には

マラウイの子どもたちに教えることができればなと考えております。

この写真は、野球の活動をするにあたって、活動場所を探しているものです。

野球のグラウンドは当然無いため、サッカーやホッケーのコートをお借りして

やっていこうと思っています。まだどんな感じになるかわからず、不安はすご

くありますが、楽しみな部分も多いためこれから注目していただけると幸いです。

いかがだったでしょうか?

マラウイで活動するにあたって大変なことも多いですが、その分楽しい部分多いので、残り約 1 年半の間

にしっかり爪痕を残せるように頑張っていきたいと思います!

それでは、Tiwonana〜! ティオナナ〜!

(またね〜!)

曽明 航隊員からのおたより(更新日:2024/11/13)

ボードンヘンノ!

ボードンヘンノは「久しぶりだね」という意味です。この後にキットホットチャオ、「会えなくてさみしかったよ」と言うと異性はイチコロです。(真偽不明)

曽明航(そうめいわたる)です!ラオスの世界遺産都市ルアンパバーンで農業振興活動をしています。

本日は私が訪問した村について紹介します。

ラオスの農業技術スタッフとともにコーヒー農家を訪ねました。東南アジアではベトナムコーヒーが有名ですが、ラオスも同じく熱帯気候の森林が豊かな国です。

この村では、山に生える樹木の日陰を利用してコーヒー栽培をしています。ラオスの農家は家族単位の小規模経営が多いですが、ここでは7世帯で一つの土地を共同管理します。

自然を保護して持続的な収入を得られるよう、農薬の使用や伐採のルールについて講習会を開きました。

公用語の読み書きができない村人もいるので、動画で伝える工夫もしました。また村人との信頼関係の構築が必要であるため、村を管轄する農業事務所が定期的に訪問するように約束してもらいました。

村の産業はコーヒー栽培だけではありません。紙漉きもあります。多くの中間業者を通して、ランプシェードなどに加工されて最終的に都市部で販売されます。

ラオス人口の70%が農業従事者と言われますが、必ずしも農業に専門的に従事しているわけではなく、畜産・林業・漁業・手工業なども行います。

村の売店の様子です。定期的に業者が村で商品を販売して、村の産品を買い取って帰ります。

雨季は村人がバイクで麓の町まで移動します。売店の利益は微々たるものです。

※公務員の月収が14,000円~20,000円と言われるこの国でガソリンは140円/Lであり、国民の大きな負担となっています。

私はラオスに暮らして1年半が経ちますが、知れば知るほど日本との違いが見えて、困難を感じます。生活様式も、お金に対する価値観も違うので、「日本ならこうする」というアイデアが通用 せず失敗の連続です。 それでも私の言葉に耳を 傾けてくれるラオス人がいてくれるから、「彼ら と何かを成し遂げたい」という気持ちを持ち続け られます。それでは、レオチューカン!(またね)

曽明 航隊員からのおたより(更新日:2024/09/06)

派遣年次 2022年第4次

派遣国・地域 ラオス国・ルアンパバーン県

派遣先 県農林局

職種 コミュニティ開発

マオボー!

東南アジアのラオス国ルアンパバーン県で活動しております、曽明航(そうめいわたる)です。

マオボーは「酔ってる?」という意味です。ビールが大好きな国なので、挨拶代わりです(笑)ちなみに写真は仕事終わりに農家と宴会をした様子です。「ビアラオ」はラオスの代表的な農産物である米を使用しており、国内シェアは9割と言われています。

ラオスはだいたい4~10月が雨季で、恵みの雨であると同時に洪水など水害の季節でもあります。「雨が降って外は危ないから飲み会だ!」という日もあります。

自然とともに生きて、コミュニケーションを重視する国民性が感じられます。

今回は私が関わる有機農家組合との活動について紹介します!

この有機農家組合は有機作物の直売所を週に4回開催しています。通常の農家は野菜を商人に売るだけですが、有機農家は直売所で一般消費者の需要を把握して栽培計画にダイレクトに反映させます。

農家は有機農業に関するトレーニングを受けて、ラオスの農林省に定期的に活動報告することで、有機農家の国家認証を取得しています。彼らは禁止農薬の使用や計画的な栽培計画に関するレクチャーを受けて、農家組合の自主的な運営を進めています。現在、組織的な農業は少なく、裏山に自生する作物を販売する人もいます。この場合、過剰な伐採や焼畑に頼ることなく森を保護しながら活動するように農林省下部組織の農業職員が指導します。私が配属されている農林局がそれにあたります。

こちらは山間部の農家を訪問した際の写真です。ラオスは米が豊富で、ワインや日本酒のような甘い醸造酒、アルコール50%以上の米焼酎もあります。ネズミのジャーキーをかじって焼酎をグイッといくとあっという間に酔っぱらいます。

ビールが大好きと冒頭で述べましたが、流通や価格の問題から、農村では米の自家製酒が人気です。これらを商品化して観光客を呼び込む地域もあります。

自然とともに生き、お酒を飲んで語らうのが好きな人たちなので、仕事のスケジュールはとてものんびりしています。約束の期限が守られず、約束が急にキャンセルされることもあります。

しかし彼らはサボっているのではなく、親戚の農家の収穫や家の新築を手伝うために仕事を休むのです。彼らにとっては家族や親しい友人との助け合いが非常に重要です。この助け合いを「スワイガン」と呼びます。

お金が足りなければ貸すし、人手が足りなければ手伝う、困っていれば助けるという感覚のようです。私が体調を崩して直売所を欠席していた時は売り物の野菜を無料でくれました。

協力隊として現地に溶け込むためには、日本式の方法を伝えることも大事ですが、ラオスの良いところをありのまま認めて尊重する姿勢も重要だと感じています。

それでは、ラーコーン!(さようなら!)

大橋 洋一 隊員からのおたより(更新日:2024/08/13)

ネパールのカトマンズに来たのは今年の4月ですが、日中は30度を超える日もあり、ヒマラヤ山脈の国というイメージを覆されました。その後、6月に任地のポカラに移ると同時に雨季に入りました。土砂降りの雨の後には爽やかな風が吹き、ごくまれにヒマラヤ山脈が見え、ネパールに来たことを実感させてくれます。

ベグナス水産研究所は、約30年前にJICAの無償資金協力で建設され、50面の飼育池が並ぶ大規模なものです。施設内には日本語の貼り紙もあり、先輩方が頑張った当時を偲ぶことができます。

ここでは、日本にもいるコイやソウギョ、そして在来種のロフーやバクールなど様々な魚種の稚魚を育て、養殖用種苗として近隣の漁業者の方達に配付しています。少しでも成長が良く、かつ生き残りが良い稚魚を配付できるように、研究所の方達と一緒に研究をしています。

具体的には、水田にいるミジンコ類を捕まえて培養し、大量に増やしたミジンコ類をふ化直後の仔魚に与えるという方法です。

日本の技術を教えるというよりも「共に学ぶ」という姿勢で取り組んでいます。このため研究所の人達とのコミュニケーションは欠かせません。研究員の方は英語を話せるので技術的な課題について話し合いができるのですが、現場技術者の方達とはネパール語が必須です。残念なことに私のネパール語では会話が成立しないので、メモ帳片手に図を書きながら意思の疎通を図っています。来年にはメモ帳が必要ないようにと願い、日々ネパール語を勉強しているところです。

三津野 真澄 隊員からのおたより(更新日:2024/08/06)

カヤンベ市は首都キトの中心街から北東へ直線距離で約40km、しかし道路はカーブの連続であり道のりは約70km、そこを走るバスでは約2時間余りかかる地にあります。アンデス山脈の広い谷あいに発達した町で、ちょうど赤道直下に位置しますが標高が2800mあることから、気候は年中「最高気温20℃、最低気温8℃」となかなか快適な環境です。

中心市街地の人口は約2万人、周辺地域では牧畜業が盛んで、そこから毎朝運ばれる新鮮な牛乳を使って作られるチーズが有名です。また花卉栽培が主要産業の一つであり、カヤンベ市街地を取り囲む丘には多数の温室があって主にバラ栽培がおこなわれています。そのほとんどが海外への輸出用で、日本は第3番目の輸出先と聞きました。

町の中心広場には奇妙な銅像が立っていますが、これは6月に行われるSan Pedro(サンペドロ)祭りの主役であるDiablo(ディアブロ:悪魔)を表しています。このお祭りでは大勢の市民が町中の通りを一晩中歌い踊り歩くもので、何日も続きます。私も3日間参加しましたが、まさに体力勝負で体中が筋肉痛になるようなものでした。

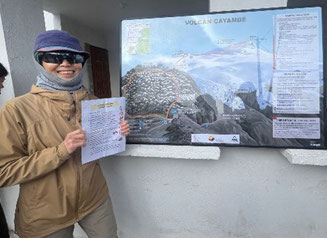

さて、私の赴任先はカヤンベ・コカ国立公園の管理事務所です。公園は4つの県にまたがって分布して面積は約4000平方kmと大変広く、標高は800mのアマゾン地区からアンデス山脈のカヤンベ山(5790m)までをカバーし、熱帯林から氷河まで揃うという豊かな多様性に恵まれています。カヤンベ山は活火山であり赤道直下にありながら標高4700m以上は氷河に覆われています。

真っ青な空と輝く太陽、その下に青く広がる氷河は絶景です。ただ、近年は地球温暖化が原因で氷河の後退は著しく、そのスピードは1年に80mほどと聞きます。ここは首都キトの水源地となっており、「このまま温暖化が進行すると果たして将来は?」と心配になります。

この公園事務所に公園レンジャーとして配属され、既に8カ月が過ぎました。私の担当は「環境教育」ということで、主に次の4点で活動しています。

(1)公式HP(Facebook)の担当:公園内の動植物や地形地質、各種活動を紹介する記事を作成。

(2)来園者教育:週末は公園入口(ここで来園者は受付が義務)で、「ごみは捨てない、花は摘まない」等をお願いしています。

(3)公園内での自然観察会:氷河や氷河湖へ参加者を案内し、解説しています。

(4)出前授業の講師:ゴミや地球温暖化などが主なテーマで、小学校から高等学校、地域からのさまざまな依頼に答えます。

最初はスペイン語がままならず毎日冷汗の日々でしたが、8カ月も過ぎるとなんとか慣れて失敗にもめげることなくやっています。しかしこれも全てカヤンベの人たちの寛容な心と温かい励ましのおかげです。

なお、公園の公式HP(Facebook)のリンクは以下のとおりです。

自動翻訳も簡単にできるので、お時間あるときに見て頂けたら嬉しいです。よろしくお願いします。

山崎 隆之介隊員からのおたより(更新日:2024/07/24)

派遣年次 2023年第4次

派遣国・地域 マラウイ・ブランタイヤ県

派遣先 ブランタイヤ水公社

職種 水質検査

Moni ! Muli bwanji ? モニ!ムリヴァンジ? (こんにちは!元気ですか?)

マラウイ派遣の山崎隆之介です! 任地のブランタイヤに来てしばらく経ち、だいぶブランタイヤの街に慣れてきました。

そこで今回は、ブランタイヤの事を紹介していきたいと思います! まず、ファーマーズマーケットです。 これは、月の第一土曜に開催されるマーケットです。入場料 3000 クワチャ(約 300 円)を払 って入るのですが、いろんな出店の食べ物であったり、工芸品や雑貨などを見たり買ったり することができます。

私はその中で、美味しそうなタコスを買いました!中の具材もボリューミーでとても美味 しかったです! その他にも、ここオリジナルのチテンジ(マラウイ特産の布地)や、そのチテンジで作ったバ ッグやポーチなども可愛くとても魅了されました。

首都のリロングウェにも、ファーマーズマーケットはあるのですが、そっちと比べてブラン タイヤの方が飲食店が充実しており、コンパクトなのですごく見やすく周りやすい印象を 受けました。 ブランタイヤに来て、タイミングがあえば、ぜひ来るべきスポットです!

続いて2つ目に紹介するのが、レストランやカフェの充実っぷりです! マラウイの中でも都会であるブランタイヤは、飲食店がとても豊富なイメージで、ローカル なレストランを始め、中華やインドなどの多国籍料理のお店、オシャレなカフェなどバリエーションも豊富です。(ただ、日本食レストランは今のところ無いです) そのため、食に対するストレスは全然感じません! 私の意見ではありますが、首都のリロングウェよりも飲食店は充実しているのではないかな〜と思っています。笑 今は、他の日本人の隊員と休日にカフェ巡りをする事が日課になりつつあります!

最後は、自然を存分に感じる事ができます! というのも、ブランタイヤはマラウイの中でも南部に位置し、少し足を延ばせば、ムランジェ山というアフリカの中で3番目に高い山や、マラウイ特産のお茶の茶畑などを見る事ができ、とても都会から少し離れたとは思えないくらい自然豊かな場所に行く事ができます!

また、猿もたまに出没するので、動物たちもいっぱい会えるかもしれませんね。笑

という感じでブランタイヤを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか? マラウイでも比較的都会なため、ディープなマラウイを感じることができる場所は少ない かもしれませんが、それでもマラウイの都市と自然のハイブリッドな場所という感じでとても生活しやすいです。 また、これからもブランタイヤ含めマラウイのいろいろな情報をお伝えしていこうと思いますのでよろしくお願いします!

それではTiwonana〜! ティオナナ (またね〜!)

河村 美穂隊員からのおたより(更新日:2024/06/26)

派遣隊次:2022年度2次隊

派遣国・地域:ラオス・ビエンチャン

派遣先:ラオス青年同盟

職種:服飾

さばいでぃー(こんにちは) ラオスの河村美穂です。

今回、ラオスの食について、私が大好きな 「ねむぱー」 をご紹介します。

★幸せとは

少し前ですが、裁縫コースを修了した元生徒の家に昼食をお呼ばれしました。

普通の平日でしたが、ラオスでは昼休みが1時間半以上あるため、時間には余裕があります。

その生徒の自宅には何度かお邪魔したことがあり、今回は新しいタームの生徒たちと一緒に遊びに

行きました。

雨季とはいえ気温30度を超え、じっとしていても汗ばむような状況の中、庭に出したテーブルを

囲み、ビールを片手に元生徒が作った昼食をいただきます。

気温は高くともパラソルや木の下など日陰の中に入れば心地よい風が感じられます。

机を埋め尽くす料理の中でもわたしの心が躍るのが「ねむぱー」と言う料理。

「ねむ」は「いろんなものを混ぜる」というような意味らしく、「ぱー」は「魚」のこと。

とにかく野菜やナッツなどたくさんのものを「ねむねむ」するそう。

焼いたティラピアの身をほぐし、砕いたもち米のおかき、もやし、パクチー、揚げた赤玉ねぎのスライスを和え、クノールの万能調味料で味を整えます。

そしてレタスやキャベツなどの葉を広げ、ミントやバジル、紫蘇などの香草を載せ、「ねむぱー」と一緒に包み、甘辛いタレをかけていただきます。

見た目は全く映えませんが、ふんわりとした魚の身、ザクザクとしたおかきの食感、鼻を抜ける香草の香り、全てが調和した一口です。

焼き魚をほぐしたりと作るのに手間がかかるためか、レストランなどでは見かけず、あくまで家庭料理

のようです。

初めて元生徒の家に行った時にこの料理が出され、見た目からは想像のできない美味しさに驚きました。

今回も私が好きだからと作ってくれたようでお腹いっぱい食べさせてくれました。

そして私がたくさん食べることを見越しておかわりも用意されていました!

エアコンもなく羽虫が飛び、けっして快適とはいえない屋外の食事でしたが、今まで感じたことのない

ほどの多幸感にあふれた昼下がりでした。

今までのラオス隊員たちはラオス愛に溢れ、帰国後も多くの人がラオスに関わっていて、私はそれほど

までにラオスを好きになれるだろうかと常々思っていました。

しかし、この日、この昼下がり、ねむぱーを食べながら感じた幸せは2年間の活動が終わり帰国した後

も何度も思い出すことでしょう。

この記事を書く際に料理名を確認しようと思い、元生徒に連絡をとったところ、また「ねむぱー」を

ご馳走してくれました!何回食べても飽きない美味しさです。

ではまた次回

山崎 隆之介 隊員からのおたより(更新日:2024/06/26)

派遣年次 2023年第4次

派遣国・地域 マラウイ・ブランタイヤ県

派遣先 ブランタイヤ水公社

職種 水質検査

こんにちは!

私は2023年度4次隊でマラウイ・ブランタイヤにて水質検査の職種で派遣されている山崎隆之介

(やまざきりゅうのすけ)と申します。

私は、今年の6月からブランタイヤにあるブランタイヤウォーターボード(通称 BWB)のラボラトリーで働いています。

勤務してから1ヶ月ほど経ち、仕事にも慣れてきて、同僚の方とも徐々に打ち解けてきました。

マラウイの方は、意外とシャイな方が多く、BWBのラボラトリーに勤務している方は結構もの静かな方が多く、最初はなかなか会話するのに手こずりましたが、今では最初に比べればだいぶ喋れてる気がします。

仕事内容ですが、基本的には採水した水の水質を様々な機器を使い検査をします。

日本でやっていたことに似ているのですが、やはり検査する機器の種類が少ないため、日本と同じような項目で調べることが難しいです。

また、同僚たちのモチベーションを向上させることも課題だと考えます。

そこも徐々に改善していきたいと思っています。

まだ1ヶ月しか経っていませんが、多くの課題があるなと感じました。その課題をどれだけこの2年間で

改善できるか不安もありつつ、とてもワクワクしています。一生懸命頑張っていきたいと思います!

三津野 真澄 隊員からのおたより(更新日:2024/06/14)

派遣年次 2023年第2次

派遣国・地域 エクアドル・ピチンチャ県

派遣先 カヤンベ・コカ国立公園

職種 環境教育

みなさま、はじめまして。

南米エクアドル共和国カヤンベ市に海外協力隊員として派遣中の三津野真澄と申します。職種は環境教育、派遣先はカヤンベ・コカ国立公園事務所です。どうぞよろしくお願いします。

2023年10月26日にエクアドルに到着し7カ月が過ぎましたが、毎日が新鮮であっという間の7カ月間だったと感じています。実は今回が2回目の協力隊で、1回目は1990年~92年、同じ南米のコロンビア共和国ククタ市での活動でした。現地では中学・高校で理科の実験指導を担当し、実験器具や薬品など教材不足に悩みながらも現地の先生方と協力して活動を続けていました。しかし当時のコロンビアでは治安が悪化の一途、とうとう内戦状態となり2年間の任期途中で引き上げとなってしまいました。帰国後は元の職場である県立高校教諭(理科、地学)に戻り定年迄働きましたが、任地を途中で去った時の残念でたまらない気持ちが常に心に引っかかっていました。そして定年を迎え、63歳で再び協力隊員として南米の地を踏む幸運に恵まれることとなりました。これもひとえに周囲の理解のお陰と感謝の気持ちでいっぱいです。

さて今回は任地であるエクアドル共和国(写真1)の紹介をします。エクアドルは南米大陸の北西部に位置し、国名Ecuadorはスペイン語で赤道を意味するとおり赤道直下の国です(写真2:赤道碑)。面積28万km2(日本の0.6倍)、人口1800万人、GDPは6千ドル弱(日本の1/6)、首都はキト市(人口200万人)、主な産業は農業と鉱業、主要輸出産品としてはバナナ、原油、木材、海産物(エビ)があります。日本との時差は14時間(エクアドルの方が遅い)で、まさに地球の反対側です。国境を北はコロンビア、東から南はペルーと接し、西は太平洋に面しています。

このように自然に恵まれたエクアドルには14の国立公園があり、その一つが私の赴任先であるカヤンベ・コカ国立公園です。公園事務所は首都キトの北東部70kmのカヤンベ市にあり、私もここに暮らしています。アンデス山中に位置し市街地の人口は2万人、農業と牧畜業が盛んで農産物の集散地として発展してきました。緯度0度ながら標高は2800mあるため一日の最高気温20℃、最低気温8℃が一年中続き、日本で言うならば10月中下旬の気候と言ったらよいでしょうか、なかなか快適です。このカヤンベでの活動については、次回お話したいと思います。

曽明 航隊員からのおたより(更新日:2024/06/13)

派遣年次 2022年第4次

派遣国・地域 ラオス・ルアンパバーン県

派遣先 ルアンパバーン県農林局農業課

職種 コミュニティ開発

ギンカオボー!

曽明航(そうめいわたる)と申します。2023年5月からラオスで活動しております。

ラオス人民民主共和国は東南アジアの内陸国で、来年2025年は日本との外交70周年を迎えます。

ギンカオボーとは「ご飯食べた?」という意味ですが挨拶の言葉としてよく使われます。「こんにちは」にあたるサバイディという言葉はあるのですが、私の周囲ではあまり使われません。「ご飯食べた?何してた?」という言葉からシームレスに世間話に移行します。

今回は私の活動内容について紹介させていただきます。

私が活動するルアンパバーン県はかつてランサン王国(100万の象がいる国)として栄えました。街自体がユネスコ世界遺産であり、歴史ある街並みと豊富な自然に囲まれて心が安らぐ土地です。

一方、中心部から離れると、水道も電気もなく自給自足に近い生活をする村がいくつもあります。ここでは毎朝夕に川まで水を汲みに行きます。

私の活動内容はルアンパバーンの有機農業振興であり、そのための組織運営と販促に注力しています。写真は現地の農業専門学校の実習に参加させてもらった時のものです。

ラオスでは伝統的に焼畑が行われていましたが、貨幣経済の流入とともに過度な焼畑と無計画な森林伐採が進み、森林は失われつつあります。

ラオス政府は外国からの支援を受けて森林保護とクリーンな農業の両立を目指しています。

現在私は既存の有機農家組合の活動調査を実施しつつ、僻地での新規農家組合立ち上げのために活動しております。

国の有機農業認証を受けた農家は、季節に応じた野菜や果物を販売しています。

次回は有機農家組合についてもう少し紹介したいと思います。

それでは、ソークディー!(元気でね)

河村 美穂隊員からのおたより(更新日:2024/05/15)

派遣隊次:2022年度2次隊

派遣国・地域:ラオス・ビエンチャン

派遣先:ラオス青年同盟

職種:服飾

さばいでぃー(こんにちは) ラオスの河村美穂です。

今回は、ラオスの食について、レポートします。

★眠気覚ましは食べること 「キムソム」!

ラオスには「キンソム」という文化があります。

「キン」は食べる、「ソム」は酸っぱい、酸っぱいものを食べるという意味です。

昼食後の眠たい時間にキンソムすることで目を覚ますことができます。

配属先でのキンソムはもっぱら熟れてないマンゴーです。

実が白っぽくポリポリとした食感のマンゴーを細長くカットし、唐辛子を混ぜた塩やチェオと呼ばれる

味噌ダレにつけて食べます。

物によってはとっても酸っぱかったり、うっっっすら甘味があったりします。

熟れた果物は「すっく」熟れてないものは「でぃっぷ」その中間を「ふーむ」と呼び熟し具合を区別して

いるようです。

マンゴーの他にも熟れてないタマリンドやオリーブなどとても渋いものを食べることもあります。

キンソムのフルーツは昼休みに生徒の誰かが買ってきてくれることが多く、みんなでシェアして食べます。丸ごとのマンゴーを購入時にカットして、調味料をつけてくれます。

最近はカットしたものに氷を入れて冷やしてくれるお店もありました。

私は半分熟れて酸味が落ち着いている「ふーむ」なマンゴーをそのまま食べるのがお気に入りです。

午後の授業は2時間半しかないので、キンソムしていたらあっという間に終業時間です。

★美味しい生糸

初めてこのお菓子に出会ったのは10年以上前の

インドネシアでした。

砂糖の甘さだけのシンプルな味と綿菓子とは似て

非なる食感にわたしは魅了されました白っぽく繊

維の束のような綿菓子の見た目から、インドネシ

アでは「らんぶっと・ねねっく」(おばあちゃん

の髪の毛)と呼ばれていました。

2度目ましてはタイのアユタヤ旅行中の大学生の

時でした。どのお寺の前で買ったのか曖昧です

が、バンコクへ戻る車内で友人や乗り合わせた人

達にこの綿菓子を紹介したことを覚えています。

そして、ラオスでも見つけることができました。 ラオス語では「ろてぃ・さいまい」といい、タイと同じ名前でタイからラオスに伝わったようです。

「ろてぃ」はクレープ、「さいまい」は綿菓子を指します 。

「さいまい」の「さい」はタイ語で「糸」、「まい」は「絹」つまり「さいまい」は「絹糸」という意味です。

今までは綿菓子のさいまいのみを食べていました

が、教室に持っていき生徒に食べ方を教えてもら

い初めてろてぃと一緒に食べてみました。

まとまった量のさいまいをろてぃで包むと、その

まま食べるのとはまた違った食感で、甘さ控えめ

なろてぃがよく合います。

あっという間に食べ終え、机の上に落ちていたさ

いまいの切れ端を見て生徒が一言

「これ、絹の布の切れ端にそっくり」

キラキラひかる生糸とさいまいは間近で比べても

見分けがつかないほどよく似ています。

養蚕が身近だからこそこの名前がついたのだなと

実感しました。

ではまた次回 ぽっぷ かん まい(またね)

河村 美穂隊員からのおたより(更新日:2024/03/26)

派遣隊次:2022年度2次隊

派遣国・地域:ラオス・ビエンチャン

派遣先:ラオス青年同盟

職種:服飾

さばいでぃー(ラオス語でこんにちは)

今回はわたしの配属先について紹介します。

「ラオス青年同盟」はラオス人民革命党の下部組織で、健全な青少年の育成を目的として15〜45歳までの青年(と壮年)がメンバーとなっています。

簡単にいうと党の思想を若者に普及させるために、青少年育成に関して色々手広くやっている組織、といったところでしょうか。

配属先は本部の事務所にあり、わたしは職業開発センターという部署の裁縫コースで活動しています。

本部は広い敷地の中に中庭を囲むようにして何棟もの建物があり、部署や授業ごとにそれぞれの建物を使用しています。

メディア部門が運営するラジオ局なんてものも同じ敷地内にあります。

本部での職業訓練は若年者支援のために行われており、裁縫コースでは4ヶ月間でスカートや伝統衣装のシン(巻きスカート)とスア(ブラウス)の仕立てを学ぶことができます。

裁縫以外には美容コースもあり、教室を訪ねれば学生の練習台として、街中よりも低価格で洗髪や散髪をしてもらえます。

裁縫と美容の授業は日中に行われ、夕方からは学校帰りや仕事終わりの小中高生から20代までが参加する塾のような形式の英語コースもあります。

他の支部ではバイク修理や溶接、キノコの乾燥、カエルや魚の養殖なんかも学ぶことができ、寮付きで住居と生活を保証しながら学べる生活困窮者に対する職業訓練も行われています。

職員たちは普段、男性ならシャツとスラックス、女性ならブラウスとシンといった装いです。

しかし、月曜日と金曜日は少し様子が違い、青年同盟で働く人・学ぶ人、メンバーになっている人たちは真っ青なシャツを着用します。

袖には青年同盟のロゴマークが刺繍されていて、一目で関係者であることがわかります。

高校生などは普段の制服が白シャツだったとしても、月曜日と金曜日には青年同盟のメンバーだけ真っ青なシャツなのです。

青年同盟の職員たちは曜日に関わらず、大きな会議がある時もこの真っ青なシャツで出席します。

月曜日、金曜日、会議以外の日に着用できる真っ青なポロシャツというのも存在しています。

ちなみに、私の配属先である本部には制服を売っている売店があり、そこで真っ青なシャツを手に入れることができます。

決まった日に国中の人々がお揃いの服を着ているってなんだか不思議な現象です。

それではまた次回。

ぽっぷ かん まい(またね)

吉田 麻以隊員からのおたより(更新日:2024/2/28)

派遣隊次:2022年度3次隊

派遣国・地域:ケニア・キスム

派遣先:キスムカウンティ都市計画課

職種:都市計画

私の配属先は地方自治体の都市計画課です。道路の計画やマーケットの計画などを行っている部署に派遣され、地理情報システムを用いた計画の支援を行っています。

★民族・言語について

ケニアには40以上の民族があり、それぞれの言語・文化があります。また、ケニア国内でも標高差が大きく、地域ごとに植生も異なっています。地域によって環境も人も全く異なるためケニアを一括りにしては話せません。

私が住んでいるキスムにはルオ族が住んでいます。キスムはビクトリア湖に面しており、ルオ族は昔から漁業をしていた民族と言われています。ルオ族は隣の国のウガンダにも住んでいるそうで、民族と国が一致しないことが私にとってはとても興味深いなと思いました。

民族ごとにそれぞれの言語があるので、共通語としてスワヒリ語や英語が使われています。基本的にはほとんどの人が現地語(キスムではルオ語)、スワヒリ語、英語の3か国語を話すことができます。

★受入国の食事について

任地のキスムのレストランでは、ケニア料理の他にインド料理、イタリア料理や中華料理を食べることができます。

ケニア料理は主食はウガリやチャパティで、お米も一般的に食べられます。肉は鶏肉、牛肉、ヤギ肉が一般的で、豚肉もあります。キスムではビクトリア湖で採れた魚(ティラピア、ナイルパーチ、オメナなど)が食べられています。魚は基本的にフライで、キスムでは生では食べません。

★生活・生活習慣について

キスムの中心部には水道が通っており、断水はほとんどありません。停電はたまにありますが数時間で復旧します。一方でキスムの郊外に行くと、水道がなく水汲みに数時間をかけている地域もあります。中心部はほとんど舗装された道で、大型のショッピングモールもあり、アジア食材(味噌・醤油・うどん等)も買うことができます。日本に比べると治安は良くなく、ケニア人の同僚が強盗に入られた、スマホを取られたという話を聞きます。

朝食と昼食の間にお茶の時間があり、紅茶(チャイ)と揚げパン(マンダジ)がよく食べられています。街中にもマンダジを売り歩いている人がよくいて、道でも買うことができます。他にも焼きとうもろこし(メイズ)、ナッツ、果物、アイス、魚等も道で買うことができます。

キリスト教が多く、イスラム教、ヒンドゥー教の人もいます。キリスト教の人は日曜は教会に行く人が多いです。教会ではルオ語やスワヒリ語のゴスペルが歌われていて、カラオケ大会のような感じで面白かったです。キリスト教の人が多いためか、元旦よりもクリスマスの方が重視されているように思いました。パーティーのような雰囲気よりは家族でゆっくり過ごすという人が多くて文化の違いを感じました。

★職場の印象について

ケニアに来て、思った以上にシステムが整っている印象を受けました。例えば、送金システム(M-Pesa)は、スーパー、レストラン、露店等様々な場所で使うことができ、キスムではほとんど現金を使わずに生活することもできます。

職場では、例えば、用途地域等の法制度や、確認申請のような手続きも機能していて、予想以上に枠組みができていると感じました。他にも、勤務システムの個人アカウントで給与等がネットで確認できたり、確認申請の資料がデータでも保管されていたりして、発展しているなあと感じることの方が多いです。民間企業の方が申請に来られていて話したときに、その企業の方がペーパーレス化されているとのことだったので、民間企業の方がさらに先進的な取り組みがあるのかもしれないと思いました。

★働き方について

働き方の違いとして印象的だったのは時間の感覚の違いで、職種や人によるかもしれませんが、私の職場の場合は時間厳守ではないので、工期を最大限短縮して効率的に進めることを目標にする場合には、円滑に進まないこともあるかもしれないと思いました。一方で、空いている時間を通院や個人的な用事に充てて、育児と両立している人や別で事業をしている人もいて、働きやすい環境だという印象を受けました。

★日本と受入国の違いについて

交通事情の違いが印象的で、日本では都市部よりも田舎の方が車が多いのに対して、ケニアでは真逆で興味深かったです。

ケニアの公共交通は、都市間移動には鉄道・バス・マタツ(小型乗合バス)、都市内移動にはUber・トゥクトゥク・ボダボダ(バイクタクシー)等があります。キスムカウンティにはBRTの計画があり、サスティナビリティに対する考え方や将来像は日本と共通点があると思いました。

★旅行について

ケニアには国立公園が多くサファリツアーができ、各地域で気候が異なるので場所ごとに様々な動物を見ることができるので人気があります。ケニア人からよく聞く旅行先としてはモンバサ、マリンディ等のコーストサイドがあります。観光地でなくても、ケニア国内でも民族によって文化が大きく異なるので、ケニアに住んでいても他の地域に行くと、売られているものや食べられているものが違ったりして面白いと思います。

★格差について

ケニアでは所得格差が大きいと感じています。私の配属先の人は大学を卒業して職に就いており、公務員のため比較的富裕ですが、話を聞く限り元々裕福な家庭の人が多いと感じています。貧しい家庭の人が少ないのは、家が裕福でない場合は高等教育を受けることができないため、就くことができる職種が限られることも大きな理由だと思います。そのため、貧しい家庭の人は貧しく、裕福な家庭の人は裕福で格差が縮まらないと思いました。配属先の人から貧しい人に対して差別的な発言を聞くこともあり、貧困の格差は大きいと思います。

山本 岳人隊員からのおたより

ベトナムの首都ハノイで2度目の新年を迎えました。本年も皆様にとって健康で実り多き一年となりますように。

国営テレビ局・ベトナムテレビ(VTV)の番組アドバイザーとなって1年余りが経ちました。急速に発展する街の様子や活気ある人々の姿を見ていますと、新型コロナの猛威が遠い昔のことのように感じます。難解なベトナム語には相変わらず手を焼いていますが、心優しい同僚や現地の人々、そして日本からご支援下さる皆様のおかげで、日々楽しく刺激的な活動を続けられています。本当にありがとうございます。

さて、隊員生活も折り返しを過ぎた今、「帰国後の社会還元」をいかに果たすか、具体化する時期となりました。試行錯誤は続いていますが、手探りで播いてきた種が少しずつ芽を出しています。その一つが、SNSを活用したインフルエンサー戦略です。去年5月、VTVの広報活動として始めたTikTokはフォロワーが40万人を突破。その大多数はベトナム人の若者です。気がつけばベトナム各地で「たけそーん!(私のニックネーム)」と毎日声をかけられるようになり、現地メディアからの問い合わせも相次いでいます。取材する側の人間が日々取材されることに戸惑いながらも、「あなたをきっかけに日本に興味を持った」「ますます日本が好きになった」という声を直に聞くことができ、本当に嬉しく思っています。(TikTok取材の様子)

ベトナム人は「日本で2番目に多い外国人」、そして「石川県で最も多い外国人」となっています。技能実習生にまつわる諸問題やベトナム人による犯罪の増加など、課題は山積しています。それでも多くの日本人そして日本企業が今、最良のパートナー国としてベトナムを選び、ますます関係を深めています。私もその一人です。本年9月の帰国後は地元石川県を拠点に、映像コンテンツで日越をつなぐ活動に邁進し、微力でも隊員経験を還元してまいります。どうか変わらぬお力添えの程よろしくお願いいたします。(日本語を学ぶ学生たちと)

川畑 舞 隊員からのおたより

ナミビア共和国では、乾季が終わり、雨季に突入しようとしています。小学校では、2学期が始まって3ヶ月が経ちました。1学期より4年生に算数を、4年生から7年生に情報と体育を教えています。

初めに、算数では、昨年20%の児童が35点以下、60%の児童が60点以下だったのですが、55%の児童が60点以上の点数を取るまでに成長しました。1学期の間、実際に自分が算数指導を行うことで効果的な教材や指導方法を考えることができたので、2学期よりそれを算数指導に携わる先生に伝え、先生の授業改善に努めているところです。

次に、情報教育では、ファイルの保存方法やタイピング、PPT(プレゼンテーションソフト)の使い方などソフトウェアの基本的な操作方法を指導しました。PPTでは、自己紹介ポスターを作成し、日本の児童生徒に向けて動画を撮って送り、交流を図りました。今後もパソコンのスキルのみでなく、日本の学校と交流を通して日本のことを子供たちに伝えていきます。

最後に、体育では、タグラグビーやネットボール、リレーなどを行いました。ネットボールの試合では、7年生の児童より男子対女子で対決をさせてほしいとの要望があったので実現しました。7年生にもなると女子と男子で体格や運動能力に差が生まれるのですが、それが気にならない程、男子と対等に戦う女子の姿にたくましさを感じました。

|

左ー情報教育の様子です。日本について書かれた文書をタイピング練習に使っています。 |

|

右ー体育指導の様子です。ルールを守り、みんなが楽しく運動できるようにしていきたい。 |

今後も算数、情報、体育指導に携わっていきますが、特にナミビア共和国では算数に課題があるので、同僚と協力し、課題解決に向けて取り組んでいきます。

1年半の活動計画です。現在は、自分の授業に加えて、先生の授業改善に努めています。

|

|

|

|

OB・OGからのメッセージ

高野勝郎 2016年7月~2018年3月 フィジー派遣(環境教育)

「海がきれいな国に行きたい」青年海外協力隊への応募を決めた約7年前、派遣希望国を選ぶ際に私が設定した唯一の条件だった。石川県で生まれ育った私にとって、海なし国で生活するイメージが湧かなかったからだ。晴れて第3希望のフィジー共和国への派遣が決まり、毎日きれいな海を眺めながら活動できると浮かれていたが、いざ着任すると私の任地ランバサタウンは全く海に面していないばかりか、タクシーで40分かけて到着する海は、石川県の海より遥かに汚かった。南の島にもこんなところがあるのか、と衝撃を受けたが、結局は住めば都で、2年間でランバサは私にとって大好きな街になった。

私の配属先はランバサ町役場保健課で、町で排出される廃棄物の減量や3Rの促進、学校でのエコプログラムを主に担当した。メインの活動となったエコプログラムは、私が着任した時は全く行われておらず、毎日汗をダラダラ流しながら歩いて各学校を訪問し、学校の先生方と話し、プログラムへの参加協力を依頼していた。冷たくあしらわれることもあったけれど、多くの先生方が突然やってきた英語も下手くそな日本人を歓迎し、温かく受け入れてくれた。2年間の任期のうちにプログラムへの参加校数は17校まで増え、町内全ての学校をカバーすることができた時は感慨深いものがあった。

ゴミの分別方法についてマーケットの売り子さん達に説明している様子

母の日の集会に参加したら突然子供たち向けの環境教育を頼まれ、急遽廃棄物ワークショップを開催

任地ランバサを離れる前日、お世話になった現地人の家で最後の晩餐を頂いた時の1枚。

この時食べたチキンカレーの味は忘れられない。

私は現在JICA北陸センターにおいて、中小企業支援事業や草の根技術協力事業に関わらせてもらっている。隊員活動とは全く違うJICA内部の仕事を学ばせて頂き、毎日頭をフル回転させながらデスクに向かう日々はとても充実している。今でも「国際協力」の世界に身を置いているのは、いつかまたフィジーや南太平洋の国々に赴き、恩返しをしたいという想いが心の奥底にあるからだと思う。北陸と南太平洋の架け橋になることを夢みて、これからも精進していきたい。

後藤喜久 2014年1月~12月 パラオ派遣(視聴覚教育)

私は民間連携ボランティアとして、パラオ国際サンゴ礁センター(PICRC)という、パラオ周辺の海洋環境に関する研究機関内にある水族館に赴任しました。赴任先の業務は、館内に設置されている映像設備の改善と、内容の充実です。映像設備の改善策として、来場者を楽しませるアトラクション機器(タッチパネル)の導入、パラオのサンゴ礁を保全するための環境教育を目的としたクイズやゲームの作成を実施しました。

開発途上国での活動は決て平坦な道のりではありませんでした。日本のように仕事の環境が整っているわけでもありませんし、また予想すらできない問題が次々と目の前に現れます。日本の常識が通用しない中で、困難や逆境に立ち向かいながら、生活様式や文化、習慣の異なる現地の人とともに活動することで、グローバルな視野、コミュニケーション力が培われます。また、限られた環境や設備で、課題を解決するための、創意工夫・企画力、モチベーションを保つための精神力・忍耐力も必要とされます。

JICAへ参加することにより、活動を通してこれらの様々な『力』を身つけ、帰国後に企業活動へ還元することが期待できます。JICAで実施した活動は、会社の中では経験する機会が少ない幅広い分野の方々の意見を知る貴重な体験であり、活動で必要とされるコミュニケーション力は会社に復帰した今でも大いに役立っています。異なる環境で、コミュニケーション等で不自由があるからこそ、改めて日本の環境のありがたさを理解し、相手の事を思いやる事の出来る良い機会でした。短期のボランティアにもかかわらず、JICA関係者を含め、たくさんの皆さんの御協力を得る事が出来たことに感謝しています。企業のグローバル人材育成

やCSRとして、ますますこの制度が活用される事を期待しています。

石川県青年海外協力隊を支援する会

ISHIKAWA SUPPORTING ORGANIZATION OF JOCV

石川県青年海外協力隊を支援する会

ISHIKAWA SUPPORTING ORGANIZATION OF JOCV